Les grottes de la vallée de Planchetorte et le désert de Chèvrecujols

La basse Corrèze est formée de deux entités : Le bassin de Brive creusé dans le grès et dont l'altitude ne dépasse pas les 200 m et les causses constitués de calcaire entaillés de

canyons bordés de hautes falaises. Ces deux formations sédimentaires sont creusées de nombreuses grottes.

Par sa biodiversité, son occupation depuis la préhistoire, ses paysages bucoliques, la vallée de Planchetorte séduit les amoureux de la nature, botanistes, archéologues, historiens et

promeneurs. Située sur les communes de Brive et Jugeals-Nazareth, elle est desservie sur plus de trois kilomètres par une route entre le village de Bellet et l'ancienne route de Toulouse.

Elle est inscrite à l'inventaire des sites pittoresques et classée en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Entourée de collines et plateaux et de dizaines

de vallons perpendiculaires, de nombreux ruisseaux et zones humides alimentent la rivière la Planche qui prend sa source sous Montplaisir, coule sur une dizaine de kilomètres suivant

une direction sud-est / nord-ouest et se jette dans la Corrèze à l'ouest de Brive.

Elle a été habitée par l'homme de Néandertal et plus tard de Cro-Magnon et comporte de nombreuses grottes de grand intérêt archéologique. Elle était dépourvue des bois qui recouvrent

aujourd'hui ses versants. Il y a 120 à 130 millions d'années, la vallée de la Planchetorte était un immense delta, quand la mer recouvrait toute l'Aquitaine. Puis l'eau a monté,

érodant le calcaire du jurassique. 100.000 ans plus tard, le grès du trias s'est creusé d'une vallée profonde. Alentour, la période glaciaire a transformé la végétation en steppe.

Quelques bouleaux nains, des genévriers. Au fond de la vallée le niveau du sol était plus profond d'une dizaine de mètres.

Tel est le paysage qu'aperçoit notre homme de Cro-Magnon lorsqu'il se lève, réchauffé par le premier soleil du jour ; il fait 6 à 7 °C de moins qu'à notre époque.

Avec son groupe - au plus quelques dizaines de personnes -, il a élu domicile dans la grotte des morts, en contrebas de Chèvrecujols.

C'est la belle saison. Depuis l'Aquitaine, des rennes transitent par la vallée avant de rejoindre le plateau limousin.

De nombreux silex et

outils y ont été découverts, cependant le grès, sédiment acide n'a pas permis la conservation d'ossement, sauf dans la grotte des morts. Elles ont été découvertes au milieu du XIXème.

C'est un des sites les plus occupés au paléolithique en Europe et pourtant très peu connu et mis en valeur, beaucoup moins que ceux du Périgord, peut-être à cause de l'absence de

gravures sur ces parois très friables. Des grottes concentrées sur quelques centaines de mètres ont été fouillées fin XIXème et début XXème notamment pars les abbés Bardon et

Bouyssonie. Les objets trouvés ont été dispersés dans différents musées et permettent de comprendre la vie des occupants de cette vallée. Il n'y avait pas de silex sur place,

l'homme paléolithique a dû importer cette roche. Le silex est une roche qui présente des propriétés mécaniques proches du verre, par percussion il donne des éclats conchoïdaux et

coupants. Les populations de cette époque vivaient de la chasse, des mammouths, quelques bouquetins, des cerfs. la pêche et la cueillette ce qui implique de nomadiser,

il devait venir du Périgord à la recherche de gibier.

Les grottes de Planchetorte étaient occupées vraisemblablement de façon temporaire, mais elles étaient aménagées. Les périodes les plus occupées vont de 35 000 à 21 000 avant J.C.

De nos jours on y pratique l'élevage bovin sur trois exploitations. La vallée de Planchetorte c'est environ 600 hectares, dont 330 ha de forêts, 230 ha de prairies et 48 ha pour

le bâti, 1300 parcelles et 250 propriétaires. La végétation profite de l'humidité constante des cavités suintantes où prolifèrent mousses et fougères. Typiques de milieux montagnard

et méditerranéen la faune et la flore, sont très diversifiées. C'est un endroit non constructible sauf sur les plateaux à condition que la construction ne soit pas visible de la vallée.

C'est un endroit prisé des écrivains, le plus connu, Claude Michelet, authentique agriculteur dans sa jeunesse sur la propriété familiale depuis le milieu du XIXème siècle et

Jean Michel Valade, auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire locale.

La basse Corrèze est formée de deux entités : Le bassin de Brive creusé dans le grès et dont l'altitude ne dépasse pas les 200 m et les causses constitués de calcaire entaillés de canyons bordés de hautes falaises. Ces deux formations sédimentaires sont creusées de nombreuses grottes.

Par sa biodiversité, son occupation depuis la préhistoire, ses paysages bucoliques, la vallée de Planchetorte séduit les amoureux de la nature, botanistes, archéologues, historiens et promeneurs. Située sur les communes de Brive et Jugeals-Nazareth, elle est desservie sur plus de trois kilomètres par une route entre le village de Bellet et l'ancienne route de Toulouse. Elle est inscrite à l'inventaire des sites pittoresques et classée en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Entourée de collines et plateaux et de dizaines de vallons perpendiculaires, de nombreux ruisseaux et zones humides alimentent la rivière la Planche qui prend sa source sous Montplaisir, coule sur une dizaine de kilomètres suivant une direction sud-est / nord-ouest et se jette dans la Corrèze à l'ouest de Brive.

Elle a été habitée par l'homme de Néandertal et plus tard de Cro-Magnon et comporte de nombreuses grottes de grand intérêt archéologique. Elle était dépourvue des bois qui recouvrent aujourd'hui ses versants. Il y a 120 à 130 millions d'années, la vallée de la Planchetorte était un immense delta, quand la mer recouvrait toute l'Aquitaine. Puis l'eau a monté, érodant le calcaire du jurassique. 100.000 ans plus tard, le grès du trias s'est creusé d'une vallée profonde. Alentour, la période glaciaire a transformé la végétation en steppe. Quelques bouleaux nains, des genévriers. Au fond de la vallée le niveau du sol était plus profond d'une dizaine de mètres. Tel est le paysage qu'aperçoit notre homme de Cro-Magnon lorsqu'il se lève, réchauffé par le premier soleil du jour ; il fait 6 à 7 °C de moins qu'à notre époque. Avec son groupe - au plus quelques dizaines de personnes -, il a élu domicile dans la grotte des morts, en contrebas de Chèvrecujols. C'est la belle saison. Depuis l'Aquitaine, des rennes transitent par la vallée avant de rejoindre le plateau limousin.

De nombreux silex et outils y ont été découverts, cependant le grès, sédiment acide n'a pas permis la conservation d'ossement, sauf dans la grotte des morts. Elles ont été découvertes au milieu du XIXème. C'est un des sites les plus occupés au paléolithique en Europe et pourtant très peu connu et mis en valeur, beaucoup moins que ceux du Périgord, peut-être à cause de l'absence de gravures sur ces parois très friables. Des grottes concentrées sur quelques centaines de mètres ont été fouillées fin XIXème et début XXème notamment pars les abbés Bardon et Bouyssonie. Les objets trouvés ont été dispersés dans différents musées et permettent de comprendre la vie des occupants de cette vallée. Il n'y avait pas de silex sur place, l'homme paléolithique a dû importer cette roche. Le silex est une roche qui présente des propriétés mécaniques proches du verre, par percussion il donne des éclats conchoïdaux et coupants. Les populations de cette époque vivaient de la chasse, des mammouths, quelques bouquetins, des cerfs. la pêche et la cueillette ce qui implique de nomadiser, il devait venir du Périgord à la recherche de gibier. Les grottes de Planchetorte étaient occupées vraisemblablement de façon temporaire, mais elles étaient aménagées. Les périodes les plus occupées vont de 35 000 à 21 000 avant J.C.

De nos jours on y pratique l'élevage bovin sur trois exploitations. La vallée de Planchetorte c'est environ 600 hectares, dont 330 ha de forêts, 230 ha de prairies et 48 ha pour le bâti, 1300 parcelles et 250 propriétaires. La végétation profite de l'humidité constante des cavités suintantes où prolifèrent mousses et fougères. Typiques de milieux montagnard et méditerranéen la faune et la flore, sont très diversifiées. C'est un endroit non constructible sauf sur les plateaux à condition que la construction ne soit pas visible de la vallée. C'est un endroit prisé des écrivains, le plus connu, Claude Michelet, authentique agriculteur dans sa jeunesse sur la propriété familiale depuis le milieu du XIXème siècle et Jean Michel Valade, auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire locale.

Sur les routes qui mènent à la vallée de Planchetorte, ces réclames, vestiges d'un autre temps.

Route de Turenne et Collonges, accés amont. |

Sur l'ancienne route de Toulouse, accés aval. |

La faune sauvage devant ma maison... Elle est pas belle la vie !!!

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

L'école des Vergnes, une des rares batisse dans la vallée, avec le viaduc ferroviaire, isolée au milieu des prés.

Elle a été fermée en 1992 malgré les nombreuses constructions dans les villages sur les plateaux alentour car les gens préfèrent

conduire leurs enfants à l'école en ville. Elle est désormais utilisée pour les classes découvertes nature.

La rivière Planchetorte prend sa source à la Gane de Ponti à 280 mètres d'altitude sur la commune de Jugeals-Nazareth.

D'une longueur de 10 km, elle se jette dans la Corrèze à la Marquisie commune de Brive.

L'école des Vergnes. |

Lavoir où ma mère et ma grand-mère ont lavé le linge. |

La rivière Planchetorte. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La grotte Coumba Del Bouïtou |

La grotte des Morts |

Le désert de Chèvrecujols |

Les techniques de fouille des sites préhistoriques :

Au XIXème et début XXème siècle, les fouilles se faisaient à la pioche. Or la fouille détruit son objet d'étude, un fait non étudié est perdu, aucun retour en arrière

n'est possible.

Aujourd'hui c'est toute une équipe qui utilise des truelles et des pinceaux, voire des instruments empruntés à la dentisterie car une donnée fondamentale

est apparue : une pièce archéologique doit être retrouvée dans son contexte, à l'endroit où elle a été abandonnée. C'est après avoir été répertoriée, cotée, dessinée,

photographiée, qu'elle pourra être enlevée. Pour cela le site est divisé en carrés identifiés de 1 mètre de côté. Ainsi il est possible d'analyser les relations que chaque

objet avait avec les autres. Les vestiges passent entre les mains de plusieurs spécialistes, c'est au prix de cette débauche de temps et d'énergie que l'archéologie avance.

L'inconvénient : la série de fouilles menées sur 15 ans par les trois abbés Jean et Amédée Bouyssonie et Louis Baron, avant 1914, sur plus d'une dizaine de sites, est

aujourd'hui inimaginable.

Les techniques de fouille des sites préhistoriques :

Au XIXème et début XXème siècle, les fouilles se faisaient à la pioche. Or la fouille détruit son objet d'étude, un fait non étudié est perdu, aucun retour en arrière n'est possible.

Aujourd'hui c'est toute une équipe qui utilise des truelles et des pinceaux, voire des instruments empruntés à la dentisterie car une donnée fondamentale est apparue : une pièce archéologique doit être retrouvée dans son contexte, à l'endroit où elle a été abandonnée. C'est après avoir été répertoriée, cotée, dessinée, photographiée, qu'elle pourra être enlevée. Pour cela le site est divisé en carrés identifiés de 1 mètre de côté. Ainsi il est possible d'analyser les relations que chaque objet avait avec les autres. Les vestiges passent entre les mains de plusieurs spécialistes, c'est au prix de cette débauche de temps et d'énergie que l'archéologie avance.

L'inconvénient : la série de fouilles menées sur 15 ans par les trois abbés Jean et Amédée Bouyssonie et Louis Baron, avant 1914, sur plus d'une dizaine de sites, est aujourd'hui inimaginable.

Grotte Pré Aubert et Lacoste au pied du viaduc ferroviaire de 18,35 m de haut et 184 m de longueur.

Les grottes de Lamouroux |

Les grottes du Chastanet |

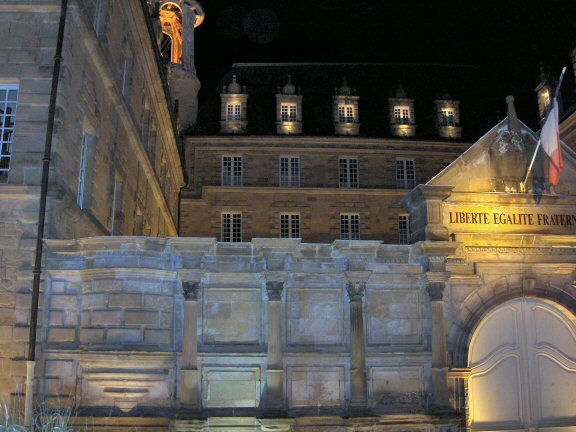

BRIVE LA GAILLARDE Le riant portail du midi

Connu pour son équipe de rugby qui est ici une vrai passion, son marché que

Brassens a rendu célèbre en le caricaturant aimablement, sa foire aux livres, plus grande manifestation de cette nature

en province, Brive possède un patrimoine architectural de qualité en parfait état, le centre ville abritant de nombreux

hôtels particuliers du 14 au 18 ème siècle. L'hôtel de ville, ancien collège des doctrinaires date du 17 eme siècle.

L'économie est basée sur l'élevage, l'industrie agro-alimentaire, électronique et mécanique.

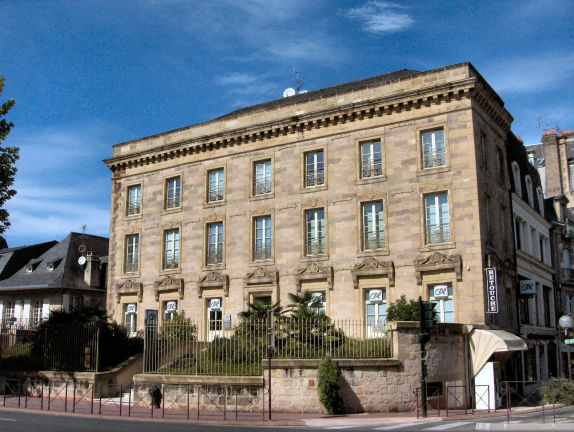

Connu pour son équipe de rugby qui est ici une vrai passion, son marché que Brassens a rendu célèbre en le caricaturant aimablement, sa foire aux livres, plus grande manifestation de cette nature en province, Brive possède un patrimoine architectural de qualité en parfait état, le centre ville abritant de nombreux hôtels particuliers du 14 au 18 ème siècle. L'hôtel de ville, ancien collège des doctrinaires date du 17 eme siècle.

L'économie est basée sur l'élevage, l'industrie agro-alimentaire, électronique et mécanique.

Une échauguette est une guérite de guet |

|

L'office de tourisme se trouve dans cet ancien château d'eau |

L'ancienne chapelle, aujourd'hui salle de réception et des mariages. |

l'hôtel de ville, coté cour d'honneur |

Construit au début du XVIIème siècle grâce à Antoine de Lestang, président au parlement de Toulouse, natif de Brive, l'édifice fut le siège de la

congrégation des pères de la Doctrine Chrétienne à partir de 1627. La mission de la congrégation était de prendre en charge l'éducation des enfants de Brive.

Après la révolution, les bâtiments accueillirent un collège de garçons pendant plus de 80 ans. Lorsque vers 1880 le collège des Doctrinaires devint

insalubre, on construisit, pour les garçons, l'actuel Lycée d'Arsonval. Les collégiens en prirent possession à la rentrée de 1887. Et on eut alors la "bonne"

idée de loger les filles, dès la rentrée suivante, dans les locaux vétustes que venaient de déserter les garçons. Leur établissement sera promu "collège" en 1913.

Elles y resteront jusqu'en 1947. Pour la petite histoire le lycée d'Arsonval devint par la suite lycée de filles, suite à la construction, en 1946 toujours

pour les garçons du lycée Cabanis.

A partir de 1947 et jusqu'en 1974, y furent logé les syndicats de salarié, diverses associations et les locaux de la sécurité sociale.

Aujourd'hui, l'hôtel de ville est installé dans ces magnifiques locaux.

Construit au début du XVIIème siècle grâce à Antoine de Lestang, président au parlement de Toulouse, natif de Brive, l'édifice fut le siège de la congrégation des pères de la Doctrine Chrétienne à partir de 1627. La mission de la congrégation était de prendre en charge l'éducation des enfants de Brive. Après la révolution, les bâtiments accueillirent un collège de garçons pendant plus de 80 ans. Lorsque vers 1880 le collège des Doctrinaires devint insalubre, on construisit, pour les garçons, l'actuel Lycée d'Arsonval. Les collégiens en prirent possession à la rentrée de 1887. Et on eut alors la "bonne" idée de loger les filles, dès la rentrée suivante, dans les locaux vétustes que venaient de déserter les garçons. Leur établissement sera promu "collège" en 1913. Elles y resteront jusqu'en 1947. Pour la petite histoire le lycée d'Arsonval devint par la suite lycée de filles, suite à la construction, en 1946 toujours pour les garçons du lycée Cabanis.

A partir de 1947 et jusqu'en 1974, y furent logé les syndicats de salarié, diverses associations et les locaux de la sécurité sociale. Aujourd'hui, l'hôtel de ville est installé dans ces magnifiques locaux.

|

|

Le théâtre à deux pas du Marché de Brive la gaillarde |

Les frises à denticules typique du 17-18 ème siècle |

|

|

|

|

|

|

Quelques villages corréziens

Saint Viance, le pont sur la Vézère date du XIX ème en arrière plan l'église romane. |

Au Saillant le pont médiéval du 16ème siècle "à becs" sur la Vézère avec six arches ogivales a été estauré en 2013. |

|

|

|

La chapelle Notre-Dame du Saillant, près de Brive, construite entre 1620 et 1624, inscrite aux monuments historiques, possède six vitraux conçus entre 1978 et 1982,

par le peintre Marc Chagall. Six vitraux aux couleurs tantôt chatoyantes, tantôt douces, neutres même pour certains,

magnifiées avec maestria par leur créateur qui donnent une clarté particulière aux murs clairs de la petite chapelle.

Quatre chapelles dans le monde sont, comme au Saillant, entièrement décorées de vitraux de Chagall.

La chapelle Notre-Dame du Saillant, près de Brive, construite entre 1620 et 1624, inscrite aux monuments historiques, possède six vitraux conçus entre 1978 et 1982, par le peintre Marc Chagall. Six vitraux aux couleurs tantôt chatoyantes, tantôt douces, neutres même pour certains, magnifiées avec maestria par leur créateur qui donnent une clarté particulière aux murs clairs de la petite chapelle. Quatre chapelles dans le monde sont, comme au Saillant, entièrement décorées de vitraux de Chagall.

|

|

|

La première exploitation des ardoisières de Travassac eut lieu vers 1600, tout d'abord comme pierres à bâtir puis à partir de 1685 comme ardoises de toits. Au départ,

le travail se faisait sur des filons à ciel ouvert. Les 7 filons parallèles longs de 2 kms avec des à-pic de plus de 100 m, sont aujourd'hui épuisés. Il y a 100 ans,

250 ouvriers travaillaient sur cette carrière, maintenant, ils ne sont plus que trois. Après l'arrêt récent de la production à Trélazé, en Anjou, c'est les derniers

dépositaires en France, de ce savoir-faire ancestral.

Avec la mécanisation et l'électrification, le travail est devenu moins pénible et l'extraction se fait plus en profondeur, les blocs de schiste sont détachés à

l'explosif et débités au marteau-piqueur. Mais le travail du fendeur reste le même ainsi que celui du tailleur et ce savoir-faire reste manuel.

L'ardoise de Travassac possède une qualité et une résistance à nulle autre pareille ce qui explique son prix élevé (200 euro le m2 fini et posé) mais sa durée de

vie est de 250 à 300 ans.

Cette exploitation artisanale produit aussi de la pierre à bâtir et un peu de dallage tout en travaillant à la réfection de nombreux monuments historiques comme

celui du Mont-Saint-Michel.

La première exploitation des ardoisières de Travassac eut lieu vers 1600, tout d'abord comme pierres à bâtir puis à partir de 1685 comme ardoises de toits. Au départ, le travail se faisait sur des filons à ciel ouvert. Les 7 filons parallèles longs de 2 kms avec des à-pic de plus de 100 m, sont aujourd'hui épuisés. Il y a 100 ans, 250 ouvriers travaillaient sur cette carrière, maintenant, ils ne sont plus que trois. Après l'arrêt récent de la production à Trélazé, en Anjou, c'est les derniers dépositaires en France, de ce savoir-faire ancestral.

Avec la mécanisation et l'électrification, le travail est devenu moins pénible et l'extraction se fait plus en profondeur, les blocs de schiste sont détachés à l'explosif et débités au marteau-piqueur. Mais le travail du fendeur reste le même ainsi que celui du tailleur et ce savoir-faire reste manuel.

L'ardoise de Travassac possède une qualité et une résistance à nulle autre pareille ce qui explique son prix élevé (200 euro le m2 fini et posé) mais sa durée de vie est de 250 à 300 ans.

Cette exploitation artisanale produit aussi de la pierre à bâtir et un peu de dallage tout en travaillant à la réfection de nombreux monuments historiques comme celui du Mont-Saint-Michel.

Ségur le Château, un des plus beaux villages de France. |

Ségur le Château, un des plus beaux villages de France. |

Uzerche, la perle du Limousin. |

Saint-Robert, un des plus beaux villages de France. |

A Saint-Robert, cette cheminée |

Le canal des moines amenait l'eau à |

l'abbaye cistercienne d'Aubazine datant du XII ème siècle. |

Au bord du chemin allant au puy de Pauliat où de nombreux silex taillées ont été trouvés, le dolmen de Rochesseux. |

Vestiges du monastère féminin de Coyroux, abandonné depuis 1791. |

En 1895, Gabrielle Chanel, âgée de 12 ans, qui deviendra la célèbre Coco Chanel, est confiée avec ses deux sours, à l'orphelinat installé au XIXe siècle dans les combles de

l'abbaye d'Aubazine : elle y mènera une vie austère et rigoureuse pendant six années qui marqueront la future styliste. À l'âge de dix-huit ans,

Gabrielle est confiée aux dames chanoinesses de l'Institut Notre-Dame de Moulins, qui lui apprennent le pointilleux métier de couseuse. Elle s'est par la suite inspirée de

ses souvenirs de l'abbaye pour créer des vêtements aux lignes épurées harmonieuses comparables à l'architecture, aux couleurs neutres : noir et blanc comme les uniformes des

sours et des pensionnaires, beige comme les couleurs des murs. Son futur logo aurait été inspiré par les C entrelacés des vitraux.

En 1895, Gabrielle Chanel, âgée de 12 ans, qui deviendra la célèbre Coco Chanel, est confiée avec ses deux sours, à l'orphelinat installé au XIXe siècle dans les combles de l'abbaye d'Aubazine : elle y mènera une vie austère et rigoureuse pendant six années qui marqueront la future styliste. À l'âge de dix-huit ans, Gabrielle est confiée aux dames chanoinesses de l'Institut Notre-Dame de Moulins, qui lui apprennent le pointilleux métier de couseuse. Elle s'est par la suite inspirée de ses souvenirs de l'abbaye pour créer des vêtements aux lignes épurées harmonieuses comparables à l'architecture, aux couleurs neutres : noir et blanc comme les uniformes des sours et des pensionnaires, beige comme les couleurs des murs. Son futur logo aurait été inspiré par les C entrelacés des vitraux.

Une petite histoire récente de la Corrèze

Ecrire un message sur le livre d'or

Continuer à voyager dans un autre pays

me contacter

daniel.ginibriere@orange.fr

haut de page

Ce site sans prétention est purement amateur et personnel, il n'a et n'aura jamais aucun partenaire commercial.

Son contenu est sous copyright. Si vous me le demandez, pour un usage non commercial à indiquer,

je peux vous offrir le contenu qui vous intéresse

à condition de mentionner le nom de l'auteur et l'adresse internet.